2014年10月12日07:00

国道一号線を浜松から舞阪へ、JR舞阪駅から今も残る街道の松並木と国道が交差する新町交差点のすぐ先に信号機があります。

舞阪往還通り(旧東海道)を進んできた神輿渡御の列は新町信号手前で左折し国道を渡ります。

漁師町として古き伝統を誇る舞阪の大漁と海上安全・家内安全を守る岐佐神社の祭典は今も旧暦9月15日(満月)開催を守り、今年は10月7日宵まつり、8日に本まつりが開催されました。

国道一号線から見えるこの白い鳥居は白玉稲荷神社、まつりでは稲荷山と呼ばれる渡御の先、神は往路神輿に乗って神社に渡ります。

年番新町少年太鼓、新青年太鼓と続く先導に続き、供に担がれた神輿がやってきます。

神輿を迎えるのは宮司さんと舞阪四町の氏子総代のみなさんらが並び、到着を祝います。

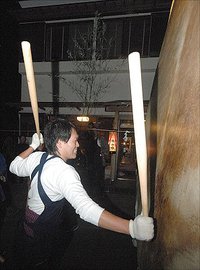

神輿を担ぐのは年番新町のみなさん、神輿を左右に方向け、また上げては進み往路稲荷山への到着です。

神の乗り物を撮ることは舞阪の御法度、担ぎ手のみの写真となりますが、神輿が納まっていきます。

少年たちに太鼓を叩き、笛に集中させようと太鼓台を曳き、押した新町の中老のみなさん、青年を中心とするまつりですが、要所をベテランの力がサポートするのが舞阪のまつりの姿です。

年番中太鼓に続き、年番新町新青年、二番町仲町朝日青年、三番町西町敬愛青年、最後尾の砂町愛国青年太鼓がそれぞれ支部長が待つ神輿前へと到着してきます。

時は既に午後、7時に出立した往路の供行列が休憩を迎えます。

稲荷山に達すれば叩く太鼓をさらに響かせてゆく供の行列が全て納まれば復路がはじまる時間までしばしの休憩に入ります。

※岐佐神社祭典2014(新町年番)

※岐佐神社祭典2013(砂町年番)

※岐佐神社祭典2012(西町年番)

※岐佐神社祭典2011(仲町年番)

南浜名湖あそび隊!のまとめ読みは南浜名湖.comをご覧ください。

舞阪岐佐神社祭典 神輿渡御 稲荷山納まり≫

カテゴリー │舞阪大太鼓まつり2014

国道一号線を浜松から舞阪へ、JR舞阪駅から今も残る街道の松並木と国道が交差する新町交差点のすぐ先に信号機があります。

舞阪往還通り(旧東海道)を進んできた神輿渡御の列は新町信号手前で左折し国道を渡ります。

漁師町として古き伝統を誇る舞阪の大漁と海上安全・家内安全を守る岐佐神社の祭典は今も旧暦9月15日(満月)開催を守り、今年は10月7日宵まつり、8日に本まつりが開催されました。

国道一号線から見えるこの白い鳥居は白玉稲荷神社、まつりでは稲荷山と呼ばれる渡御の先、神は往路神輿に乗って神社に渡ります。

年番新町少年太鼓、新青年太鼓と続く先導に続き、供に担がれた神輿がやってきます。

神輿を迎えるのは宮司さんと舞阪四町の氏子総代のみなさんらが並び、到着を祝います。

神輿を担ぐのは年番新町のみなさん、神輿を左右に方向け、また上げては進み往路稲荷山への到着です。

神の乗り物を撮ることは舞阪の御法度、担ぎ手のみの写真となりますが、神輿が納まっていきます。

少年たちに太鼓を叩き、笛に集中させようと太鼓台を曳き、押した新町の中老のみなさん、青年を中心とするまつりですが、要所をベテランの力がサポートするのが舞阪のまつりの姿です。

年番中太鼓に続き、年番新町新青年、二番町仲町朝日青年、三番町西町敬愛青年、最後尾の砂町愛国青年太鼓がそれぞれ支部長が待つ神輿前へと到着してきます。

時は既に午後、7時に出立した往路の供行列が休憩を迎えます。

稲荷山に達すれば叩く太鼓をさらに響かせてゆく供の行列が全て納まれば復路がはじまる時間までしばしの休憩に入ります。

※岐佐神社祭典2014(新町年番)

※岐佐神社祭典2013(砂町年番)

※岐佐神社祭典2012(西町年番)

※岐佐神社祭典2011(仲町年番)

南浜名湖あそび隊!のまとめ読みは南浜名湖.comをご覧ください。